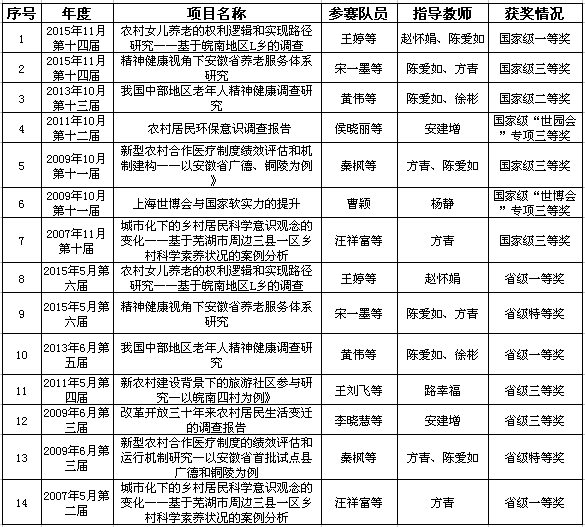

本网讯(历社学院 陈爱如)2015年11月在广州工业大学和香港科技大学落幕的第十四届全国大学生课外学术科技作品竞赛终审决赛中历社学院学生再创佳绩,再次取得我校文科历史性突破,获得全国一等奖,为学校争得了荣誉。历社学院自2005年至2015年连续五届参加“挑战杯”竞赛,分别获得国家级一等奖1项,国家级二等奖1项,国家级三等奖5项,省级特等奖2项,省级一等奖3项,省级三等奖2项,共14个奖项(详见附表1)。该项赛事由共青团中央、教育部、中国科协、全国学联主办,地方教育部门和高校承办,是目前国内高校学生活动显示度最高的竞赛之一。自1989年以来,“挑战杯”竞赛始终坚持“崇尚科学、追求真知、勤奋学习、锐意创新、迎接挑战”的宗旨,累计吸引了数以千万计的青年学生投身校园科技创新活动,被誉为中国大学生科技创新领域的“奥林匹克”,在促进青年创新人才成长、深化高校素质教育、推动经济社会发展等方面发挥了积极的作用。该项赛事每两年一届全国决赛,全国有2000余所高校的2万件作品参赛。经过校级、省级比赛、全国复审,最终有400余所高校的1000余件作品进入最终的决赛。

历社学院在十年的参赛经历虽然取得了一些成绩,但是更重要的是培养了一批具有创新精神、关注社会问题、严谨踏实科研品格和扎实社会调查能力的复合型人才;形成了一套培养学生专业技能的机制;组建了一支有高尚师德的实践指导教师队伍。

培养了一批具有创新精神和研究能力的复合型人才。在2007年11月第十届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛中获得三等奖的林光祺同学,现就职于安徽财经大学,已经主持国家社科基金项目1项,发表文章20余篇;在2009年10月第十一届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛中获得三等奖的秦枫同学,现就职于安徽师范大学,正在中国科学技术大学攻读博士学位,已经主持国家社科基金项目1项,发表文章20余篇;在2013年10月第十三届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛中获得二等奖的黄伟同学,先后任职于安徽新华学院、安徽供销合作社等单位,工作表现优异;在2015年11月第十四届挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛中获得一等奖的王婷同学报考了中国人民大学的研究生、吴娜同学报考了南京大学研究生、张忆涵报考了华中科技大学;获得三等奖的宋一墨同学报考华东理工大学的研究生、陈丽雯同学已经被保送到南京大学攻读研究生,这些同学通过挑战杯深化了对专业的认识,培养了科学研究的兴趣。

形成了一套培养学生专业技能的机制。首先,实践活动与专业能力培养紧密结合。我院的第二第三课堂活动都要求与专业能力培养紧密结合,特别是每年暑期、寒假实践要求全体本科、研究生参加,组建团队配备专业教师指导,结合专业确定选题形成研究问题,再到实践中去调查,从而反思第一课堂的专业知识,形成专业调查报告;其次,参与教师课题研究。鼓励学生积极参与教师的科研课题,在课题研究中学生深化了对专业的认识、培养了研究兴趣,从而逐步涌现出一批研究型的学生。

组建了一支师德高尚的实践指导教师队伍。我院博士生导师方青教授从2005年开始积极鼓励和推动我院学生参与全省、全国的“挑战杯”竞赛活动,正是由于他的推动和无私的付出,成就了我院我校文科专业的全国一等奖。此后薪火相传,徐彬教授、赵怀娟教授、陈爱如副教授、路幸福副教授、安建增副教授等也积极指导学生参赛,每一件作品的背后都凝结了指导教师无私奉献和高尚的育人精神。

十年的参赛经历虽然取得了一些成绩,但是培养学生科学研究的道路仍在继续,每次参赛无论是教师还是学生都感到了我们自身仍有改进之处,反思十年的参赛经历,我们有几点体会。

首先,成绩屡创新高离不开领导的重视。从2007年的全国三等奖,到2013年的全国二等奖,到2015年的全国一等奖,一路走来离不开校院领导的重视与关怀,主要有历任分管学生工作的校领导、团委、教务处、科研处和研究生院等部门的领导。每届竞赛校领导和部门领导都多次莅临现场指导,特别是团委领导的悉心指导和多方协调资源。历任学院的领导也高度重视该项活动,时时关心参赛师生,帮助他们排忧解难,现已经成为我院学生活动的品牌。

其次,学校要制度化的保障该项赛事的顺利开展。此项赛事具有周期长、要求高、多学科合作等特点,这就需要学校出台专项赛事保障制度协调各方资源,力争拿出高质量的作品,在全国的“舞台”上尽显师大学子的风采。

第三,要从过程角度培养学生的科学研究能力。校院两级要积极出台政策鼓励教师通过各种赛事指导学生,学生积极要求教师参与学生活动的指导,实现师生在课堂之外能够互动、持续互动,在良性互动中实现因材施教,培养学生专业能力和人格品性,从而提升教学效果和育人效果。

最后,积极动员多学科多层次同学参与该项赛事。在每届的决赛现场一些高水平高校都是多学科提交参赛作品,不仅有本科生还有研究生,我们学校也可以鼓励其他优势学科的学生参与此项赛事,通过此项竞赛我们可以和国内(含港澳台)顶尖学校的学生同台竞技、相互学习、相互切磋、取长补短。

十年的参赛历程我们培养了一批具有创新精神、时代精神、专业能力较高的复合型人才,他们带着自信走向社会,相信他们一定会取得骄人的成绩。

表1: “挑战杯”历社学院国家级、省级获奖一览表(2007-2015)