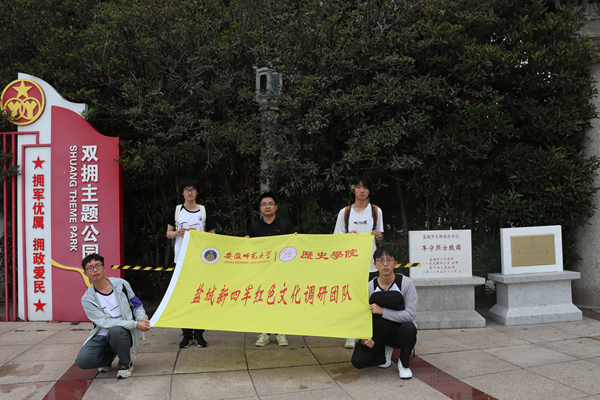

2025年7月30日,安徽师范大学历史学院赴盐城新四军红色文化调研团队前往江苏省盐城市阜宁县,深入调研新四军军部旧址,分析当地地方档案史料、现场考察红色遗址,解码新四军华中抗日的红色基因,探寻烽火岁月中的军民鱼水深情。

在阜宁县陈集镇停翅港村,一座复建的四合院静静矗立。土黄外墙与茅草屋檐下,张爱萍将军题写的“新四军军部旧址”匾额昭示着这里的特殊地位。1941年1月,皖南事变发生后,中共中央决定在苏北盐城重建新四军军部,1941年7月,日伪军对盐阜区发动第一次大“扫荡”,新四军军部从盐城泰山庙撤出,转移到盐城市阜宁县停翅港,直到1942年12月底,为粉碎日伪军对盐阜区发动的第二次大“扫荡”,新四军军部撤出停翅港向淮南黄花塘转移,新四军军部在停翅港一共驻了一年零三个月。是新四军军部的驻地,是新四军历史上军部的十个旧址之一。刘少奇、陈毅等老一辈无产阶级革命家曾于此处领导华中地区人民开展抗日斗争,指挥7个师于淮河南北与日伪军展开激烈的斗争。

刘少奇、陈毅分析战局的群雕矗立庭院中央,东厢房陈列着二人使用过的木床、办公桌等文物,简陋的环境折射出“茅屋运筹千里”的智慧,这种智慧不仅体现于抗日战场上的决策也生动地展现在了抗日民族统一战线的广泛建立。通过参观旧址,同学们了解学习到了当时新四军的文化工作的相关内容。新四军军部移居停翅港后,陈毅手书“英雄帖”,邀全国文艺界名人至盐阜根据地,“拿起文化工作这个武器,更好地打击敌人和保卫自己。”儒将疾呼,应者如云。1942年夏,陈毅与阿英、扬帆等商定,在离军部不远的卖饭曹村办“文化村”,让全国各地的文化人住到一起,便于研讨交流。钱杏村夫妇、范长江、李明、贺绿汀等知名人士纷纷前往住在这里,从事写作。在这样的号召下新四军的抗战精神通过文艺作品凝聚起了千颗民心,在文化抗战中坚定巩固着华中地区抗日民族统一战线。

为深入深度挖掘新四军在盐阜地区的红色记忆,探索一手史料对于新四军研究的重要意义,团队前往阜宁区档案馆对于新四军在阜宁县的具体革命活动进行了深入调研。同学们在档案中体会到了新四军战士在抗战中的帮助人民群众进行生产建设的具体脉络,感悟到了在艰难的敌后战场中革命先辈巩固抗日民族统一战线的统战智慧。每一份档案都是不灭的火种,每一次解读都是青春的接力——这场跨越八十年的对话,正通过档案的桥梁,在新时代的征程中续写新四军昂扬斗争的精神华章。

铁军广场作为阜宁县红色文化核心地标,广场中央矗立着陈毅题词“立德立功、永垂不朽”的烈士纪念碑,在此安眠着抗日战争时期与解放战争时期牺牲的革命烈士。同学们注意到,铁军广场边配备了志愿服务站点,常态化开展政策宣传与法律咨询等便民服务,从硝烟弥漫的抗战岁月到书声琅琅的惠民课堂,铁军精神在此生生不息。当暮色中的铁军纪念碑亮起灯光,广场上响起团队排演湖海艺文社诗朗诵,历史与青春在此刻交响。正如陈毅元帅在《开征引》所书:“诗文随枪镐,肝胆照山河”,青年学子将以学术匠心与革命情怀,让沉睡的档案焕发新生,更将红色火种泼洒于祖国大地。

习近平总书记指出:“历史是最好的教科书。”铭记历史,是为了更好开创未来。新四军在阜宁的历史,是百万老区人民宝贵的精神财富,更是激励我们奋进前行的强大力量!站在新的历史起点,让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,深入学习贯彻习近平总书记在盐城考察时的重要指示精神,传承红色基因、赓续红色血脉,弘扬新四军光荣传统和优良作风,发扬“不怕困难、不畏艰险,勇于斗争、敢于胜利”的精神,不断续写革命老区红色土地新荣光,把革命先辈开创的伟大事业不断推向前进,努力让老区人民的日子越过越红火!