万绳楠(1923-1997),江西南昌人,著名历史学家。1942-1946年就读于国立西南联合大学历史系,1946年考取清华大学历史研究所,师从清华四大导师之一的陈寅恪先生,为陈先生的关门弟子。毕业后即弃笔从戎,参加革命。1949年开始任教于安徽师范大学,系安徽师范大学历史系创办者之一。著有《魏晋南北朝史论稿》《魏晋南北朝文化史》《中国长江流域开发史》等,并据1940年代末陈寅恪在清华大学开设“魏晋南北朝史研究”的课程笔记,整理成《陈寅恪魏晋南北朝史讲演录》。历史学院庄华峰教授作为万绳楠先生的学生,撰写文章《先生之风,山高水长——回忆我的老师万绳楠先生》刊发在《文史知识》。

现将全文转载如下:

今年11月23日是我校历史学院教授、著名历史学家万绳楠先生100周年诞辰纪念日,历史学院庄华峰教授作为万绳楠先生的学生,撰写文章《纯粹而坚韧的学人——回忆我的老师万绳楠先生》,发表在《中国教师报》上。

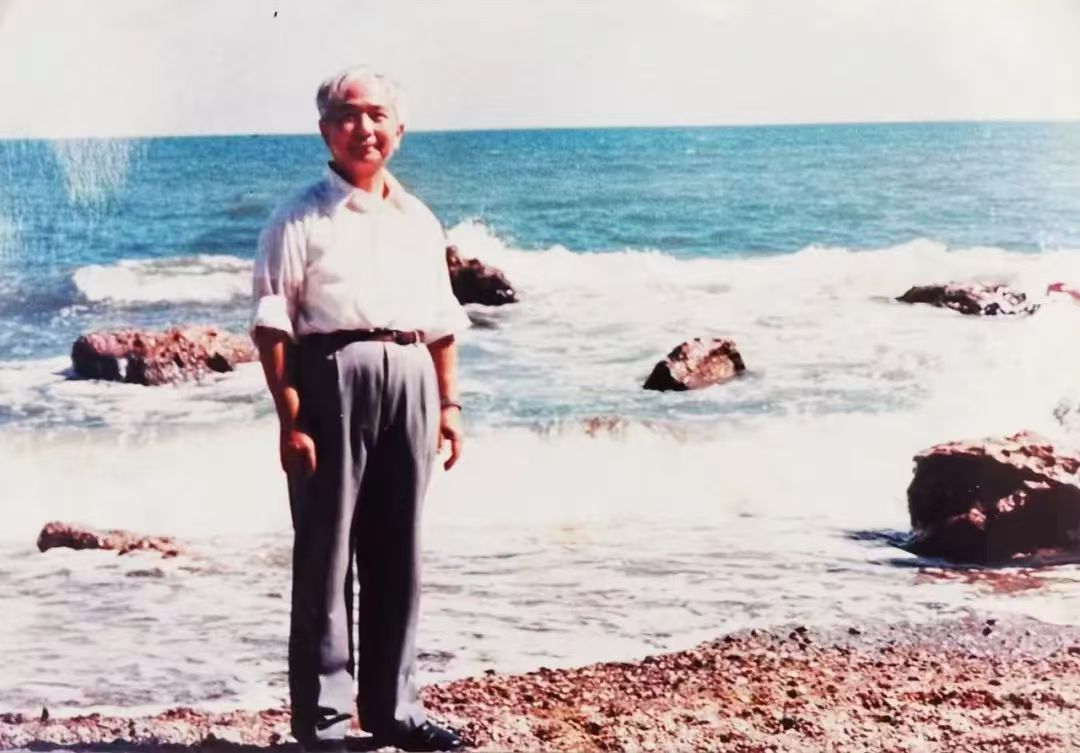

1987年至 1990年,我跟随万绳楠老师读硕士研究生,毕业后在他身边工作,直到 1996年万老师因病去世,前后跟随他将近十年,向他学习做学问、学习做人,获益丰厚,感慨良多。

一、陈寅恪的关门弟子

万绳楠,江西南昌人, 1923年 11月出生于一个国文教员家庭。万老师天资聪颖,七八岁就开始读《论语》《孟子》《中庸》等书,稍长,又广泛阅读其他经、史、子、集方面的典籍。万老师读书有个习惯,对重要书籍或文章反复精读,甚至将其背诵下来,由此锻炼出超强的记忆力。万老师在少年时代所经受的这些训练,为其后来的学术研究奠定了良好的基础。

对于万老师来说, 1942年的抉择影响了他一生的命运。这一年,由于成绩优异,万老师同时被西南联大历史系、交通大学电机系和浙江大学土木工程系录取。由于家庭经济不宽裕,万老师上了三所学校中助学金较为丰厚的西南联大历史系读书。西南联大,这所傲立于乱世的特殊高校,对万老师有着极大的吸引力。万老师压根没有想到,他将在这里与吴晗、陈寅恪这两位著名历史学家相遇、相知,更不会想到他们俩为自己种下一生的因果。

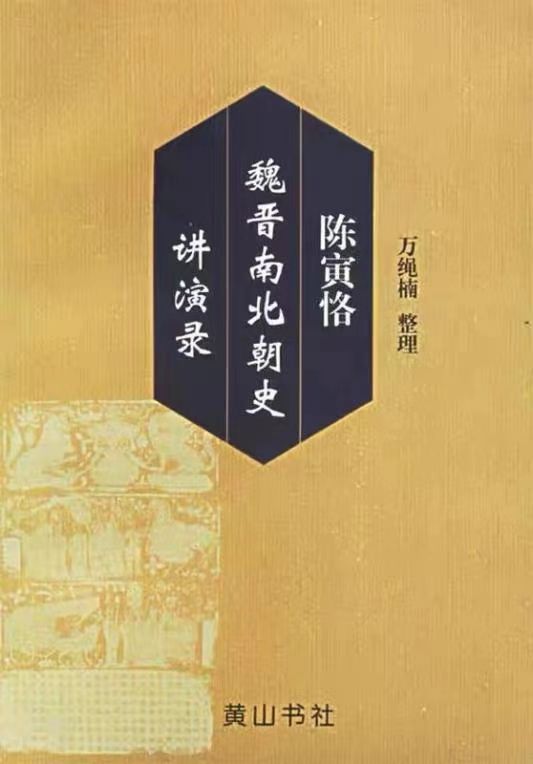

1942年,赴伦敦却被“二战”炮火阻隔而无法成行的国学大师陈寅恪返回昆明,吴晗建议万老师去选修陈寅恪为本科三年级学生开设的“魏晋南北朝史”。万老师从此与陈寅恪结下不解之缘。在此过程中,才识过人的万老师博得陈寅恪的赏识。1946年,万老师如愿考取清华大学历史研究所研究生,师从陈寅恪治魏晋南北朝史和隋唐史。当时,想跟随陈寅恪学习乃至成为其学生的达数百人之多,而最终只有万老师实现了这个愿望,这对于当时还是一个青葱小伙的万老师而言是一件多么幸运的事情。三年的研究生学习,万老师亲承陈寅恪的教泽,勤奋学习,刻苦钻研,虽然生活清苦,他的学术成绩却突飞猛进,可谓“一箪食一瓢饮,回也不改其乐”。万老师因此打下了坚实的基础,特别是陈寅恪的治学方法和治学精神对他产生了很大影响。万老师在其整理的《陈寅恪魏晋南北朝史讲演录》一书“前言”中曾这样说:“陈老师治学,能将文、史、哲、古今、中外结合起来研究,互相发明,因而能不断提出新问题,新见解,新发现。而每一个新见解,新发现,都有众多的史料作根据,科学性、说服力很强。因此,陈老师能不断地把史学推向前进。那时我便想如果能把陈老师这种治学方法学到手上,也是得益不浅的,更不消说学问了。”(万绳楠整理《陈寅恪魏晋南北朝史讲演录》,黄山书社,1987,1页)可见,对于老师的治学理念和方法,万老师是拳拳服膺,并身体力行的。

1948年下半年,解放战争胜利推进。在清华地下党的引导下,清华师生坚定了迎接解放的思想和信心,大家为迎接解放做了大量的准备工作。在这紧要关头,受“学运”思潮影响很深的万老师,义无反顾地与无数要求进步的学生一起,穿上军装参加了东北野战军。向来倡导“独立自由精神”的陈寅恪了解到万老师这一举动后,大为恼怒,要不是师母唐筼的再三劝说,险些与万老师断绝师生关系。显然,万老师并非要忤逆老师的尊严,他的所作所为,实质上是在诠释着“我爱我师,我更爱真理”的深刻内涵。

1956年,南下广州的万老师获悉陈寅恪就在岭南,便匆匆买了些恩师爱吃的点心,来到了康乐园老师家中。陈寅恪见到这个当年还有两个月就要毕业的得意门生,自然很是高兴,师生二人整整聊了一天,聊学术,聊人生,气氛融洽,过往的些许不快也一扫而尽。不久,万老师便奉命调至解放军军委文化师范学校工作,一直到 1969年陈寅恪含冤离世,再也没能见上恩师一面。

二、史学界的“名旦”

万老师是一位纯粹的学者,他无时无刻不在思考学术问题,从不把学问当作饭碗和工具,而是把学术视作自己生命的一部分。

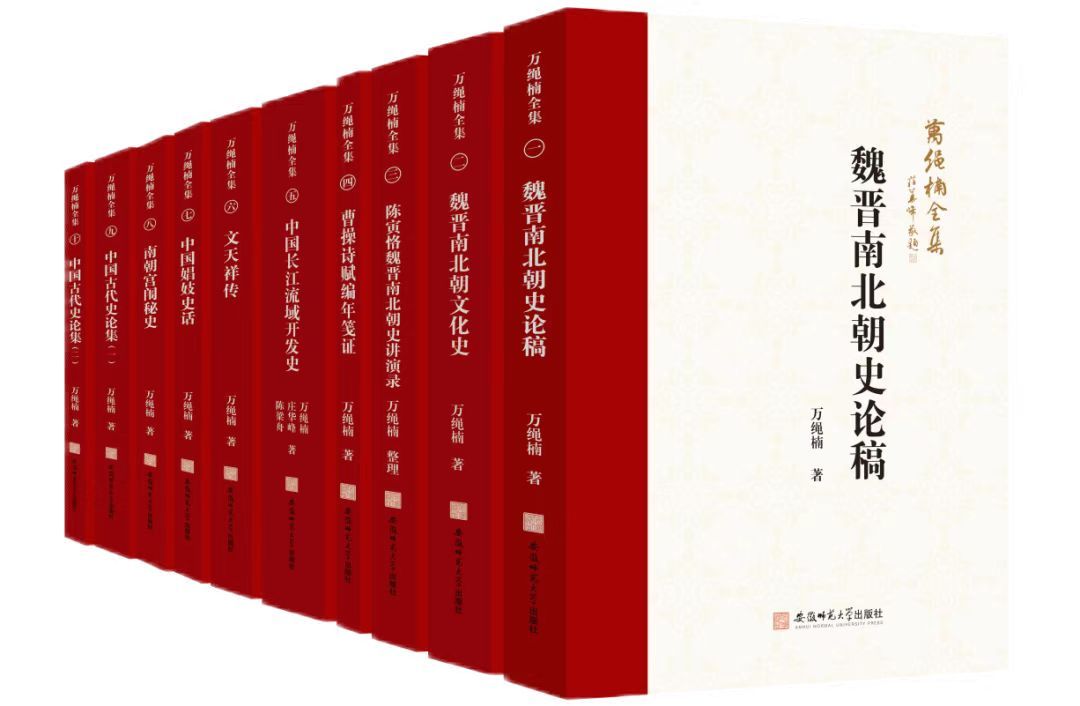

万老师长期致力于魏晋南北朝史研究,成果卓越,同时在中国古代史其他领域也取得了丰硕的成果。他从二十世纪八十年代以来,先后出版《魏晋南北朝史论稿》《文天祥传》《陈寅恪魏晋南北朝史讲演录》《魏晋南北朝文化史》《中国长江流域开发史》等多部著作,总计二百多万字。万老师治学不因陈说,锐意创新,因此他的论著阐幽发覆,多有创见,得到学术界的一致首肯。如对于《魏晋南北朝史论稿》一书,著名历史学家周一良老师指出:“本书读起来确实多少给人以清新之感。”《魏晋南北朝文化史》出版后,有学者指出:“万著以扎实的文献材料、考古材料为基础,提出许多创见”,是“一部反映出时代精神的新文化史”。《陈寅恪魏晋南北朝史讲演录》一书,是1947年至 1948年陈寅恪在北京(当时称北平)清华大学历史研究所讲述魏晋南北朝史时的讲义,由万老师根据其听课笔记并结合《金明馆丛稿初编》、《金明馆丛稿二编》及相关论文整理而成。陈寅恪著作等身,但在其已出版的著述中,还没有一部系统的断代史著作,该书的出版恰好能补陈书之阙。卞僧慧老师评价道:本书“由万教授精心整理,厥功甚伟,至可珍惜”。对于《文天祥传》一书,著名宋史研究专家朱瑞熙也给予了高度评价,称:“与同类著作相比,万绳楠同志的著作别开生面,具有一些新的特色”,是“宋人传记的佳作”。

万老师所发表的近百篇论文,同样反映了他深厚的学术积累和独到的识见判断,达到了令人叹服的学术高度。如万老师师承陈寅恪的阶级升降、政治集团的研究方法,把曹魏政治派别的研究向前推进了一步。他在《魏晋政治派别及其升降》一文中指出,在曹操统治集团中,明显地出现了两个以地区相结合的派别:一个是以汝颍地区士大夫为首的世族地主集团,包括依附于他们的一些庶族地主,可名之为“汝颍集团”;一个是以谯沛地区人物为首的新的官僚地主集团,包括依附于他们的一些世族地主,可名之为“谯沛集团”。汝颍集团标榜儒学,主要担任文职;谯沛集团则以武风见称,主要担任武职。这两个集团,一文一武,他们各自在曹操南征北战中立下了汗马功劳。不过,这两大集团之间的矛盾也很尖锐,到曹操晚年达到了白热化程度,最终以司马师为代表的汝颍集团取得了胜利。万老师对政治派别研究范式的学术推进,具有重要意义。直到今天,“汝颍集团”和“谯沛集团”的概念仍被学界屡屡援引和强调。

万老师对于南朝田庄制度的研究,有着自己独到的见解。他认为,南朝田庄主土地占有形态与前代相比已发生了三个方面的变化:一是南朝大家族制度(宗主组织)已经消亡,个体家庭已经成为社会经济的基本单位。二是南朝田庄中的部曲组织随着大家族制度的消亡而解散,家兵的国兵化,是历史发展的必然趋势。三是南朝田庄的经营方式出现了新变化,它实行多种经营,并开始使用雇佣劳动。万老师得出结论说:“变化了的南朝田庄的基本结构,和唐朝庄园的基本结构是相似的,与仍然停留在聚族而居、奴役本宗徒附、部曲阶段的北朝田庄,则大不相同。因此,我们说:唐朝的庄园制度,源自南朝。”(《南朝田庄制度的变革》,《安徽师大学报(哲学社会科学版)》1980年第2期)万老师的这些观点发人之所未发,得到学界的充分肯定。有学者指出,(万绳楠)“关于南朝田庄制度的变革之说,是近几年在土地制度研究上作了一次值得重视的探讨。这可能影响到对南北朝以及隋唐社会历史的认识”(卞恩才《一部勇于创新的断代史专著——读〈魏晋南北朝史论稿〉》,《安徽史学》1984年第3期)。万老师所撰《南朝田庄制度的变革》一文也被 1981年版《中国历史学年鉴》作为重点文章予以推介。

一直以来,学界对于东晋土断后黄、白籍的关系问题都存有不同的看法,有的学者认为户籍的黄白之分即士庶之别,更多的学者又认为土断是改黄籍为白籍。万老师不同意这些观点。他认为,黄籍是两晋南朝包括士族和庶民在内的编户齐家的统一的户籍,白籍则是在特定时期产生的、旨在安置侨民的临时户籍。由此可知白籍是“侨籍”。持白籍的不交税,不服役。而咸和二年(327)土断整理出来的“晋籍”是黄籍,是征发税收徭役的依据。持白籍的侨人,一经土断,白籍就变成了黄籍,编入当地闾伍之中,按照规定纳税服役。万老师关于黄白籍的论说不仅博得国内史学界的首肯,还蜚声海外,受到国外史学界的关注。1980年5月,万老师接受了美国华盛顿大学历史学博士孔为廉的慕名专访,万老师清晰明了地解答了孔博士提出的东晋南朝的土断与黄、白籍的关系问题,如数家珍。孔博士指出,日本和中国学者对此问题有不同的意见,日本学者认为黄、白籍为贵贱之别;中国学者认为侨人包括贵族在内,经过土断,纳入白籍。万老师根据自己深入的研究,认为白籍为侨籍,黄籍为土著户籍,土断变侨民为土著,变白籍为黄籍,变不纳税服役户为纳税服役户,并回答了以往中日学者何以出错的原因。孔博士十分信服地接受了老师的学术观点,激动地说:“万老师的回答不仅为我本人,而且也为我的美国同行解决了一个历史疑难问题,我不虚此行!”

“不因袭,重新思考”是万老师研究魏晋南北朝文化的立足点,因而他在许多方面都提出了不少持之有据、言之成理的新论点。如万老师认为孔孟之道并不能代表中国的传统文化。指出“在文化领域,无疑始终存在着以儒术为代表的封建专制文化与进步的、民主的、科学的文化的斗争。进步思想家嵇康以反对儒家纲常的罪名被杀;科学家祖冲之将岁差应用于历法,被指责为‘违天背经’”(万绳楠《魏晋南北朝文化史》,黄山书社,1989,前言)。所以他认为研究文化史的重要任务之一,便是揭露这两种文化之间的斗争,阐发进步文化所蕴藏的生命力与发展的曲折性。万老师又提出了佛教异端之说。认为“中国的佛教异端是在南北朝时代,在北方出现的。高举‘新佛出世,除去旧魔’旗帜的法庆起义,揆其实质,即佛教异端的起义”(《魏晋南北朝史论稿》,黄山书社,1983,342页)。他如,曹魏时期的外朝台阁制度与选举制度、五斗米道与太平道的关系、“苍天已死,黄天当立,岁在甲子,天下大吉”口号的含义等问题,万老师都进行了探讨,提出了富有新意的观点。

在研究方法上,万老师最服膺陈寅恪采用的文史互证法,引为典范,加以效法,以史说文,以文证史,这在当代史学工作者中是不多见的。他的许多论文,以及《文天祥传》《曹操诗赋编年笺证》等专著,都是文史结合的产物,受到学界的赞赏。

值得一提的是,万老师在学术普及方面也作出了很大成绩。

让学术走向大众,用通俗易懂的方式向人民传播优秀的历史文化,这是当代哲学社会科学界专家学者的神圣使命。在这方面,万老师为我们树立了榜样。万老师不只是一位待在象牙塔里的研究者,只会写高头讲章和专业论文,而是在从事学术研究的同时,十分关注学术普及工作,写了许多深入浅出、通俗易懂的图书与文章,为历史学走向大众作出了较大贡献。这也彰显了老师“经世致用”的治学理念。

二十世纪五六十年代,由于当时以青少年为主要阅读群体的历史知识普及性优秀读物很少,于是以吴晗为首的一批学者组织编写了《中国历史小丛书》系列,万老师受邀为小丛书撰写了《隋末农民战争》《文成公主》《文天祥》几本小册子,二十世纪八十年代初,吴晗主编的《中国历史小丛书》恢复出版时,万老师为丛书撰写了《冼夫人》。1981年万老师又出版了《安徽史话》(合著)一书。万老师撰写的这几册书虽是“史话”体例,具有普及推广的性质,却不乏学术性和思想性,加上文风活泼,内容生动,所以备受读者青睐。时至今日,几十年过去了,这几本小书并未过时,仍是值得一读的优秀通俗读物。

万老师在安徽区域历史的普及方面也做出了不俗的成绩。从二十世纪八十年代以降,老师先后发表了《“江左第一”的音乐家桓伊》(《艺谭》1981年第3期)、《安徽纵横谈:雎、涣之间出文章》(《安徽日报通讯》1981年第8期)、《夏朝的建立与安徽》(《安徽师大报》1981年12月16日)、《安徽是商朝的发祥地》(《安徽师大报》1982年2月22日)、《淮夷——安徽古代的重要民族》(《安徽师大报》 1982年4月8日)、《安徽是相对论的故乡》(《安徽师大报》 1982年6月3日)、《秦末起义与安徽》(《安徽师大报》1982年9月6日)等二十多篇文章。老师的这些文章深入浅出,兼具趣味性和叙事性,既具有深厚的学术底蕴,又充实丰富了相关话题,同时也为宣传安徽、增强安徽文化软实力作出了贡献。

在魏晋南北朝研究领域,向有“四大名旦”“四小名旦”之称誉,前者指唐长孺、周一良、王仲荦、何兹全,后者指田余庆、韩国磐、高敏、万绳楠。万老师被列为“四小名旦”之一,这是对他学术地位和学术贡献的充分肯定(参刁培俊、韩能跃《探索中国古史的深层底蕴——高敏先生访谈录》,《史学月刊》2004年第2期)。

三、坚韧的学人

万老师是一位坚韧的学人。了解万老师的人都知道,他的一生充满坎坷,尤其是其前半生,苦难总是与他形影相随。万老师在少年时代,双亲便先后离世,他几乎沦为孤儿。悲凄的家庭命运铸就了万老师坚韧的品格,正是这种优良的品格使万老师在数十年的风雨历程中踔厉奋发,勇毅前行。

当然,对万老师影响最大的莫过于“文革”的冲击。1960年,万老师从北京来到安徽,先后执教于安徽大学、合肥师范学院历史系。自此,万老师一边教书育人,一边从事魏晋南北朝史等的研究,每有心得,写成文章,在报刊上发表。如前所述,万老师来安徽不久,便接受吴晗的邀请,为其主编的《中国历史小丛书》写了《隋末农民战争》《文成公主》等几本小册子,万老师与吴晗的师生关系因此被许多人知晓。正因为这个原因,万老师在“文化大革命”中受到牵连,他被作为“反动学术权威”受到批判。面对险恶的环境,万老师仍韧劲十足,将全部精力投入著书立说之中。虽身处逆境,仍心系天下,忧国忧民,并敢于针砭时弊,彰显出一个正直知识分子敢说真话的赤诚之心。

阳光总在风雨后。随着十年“文革”梦魇的终结,万老师迎来了人生的第二个春天。他随着吴晗、陈寅恪的恢复名誉而被彻底“平反”了。当时,他饱含深情地对学生们说:“人要有一点奋斗精神。对我来说,被耽误的时间实在是太多了,我要用有生之年,为教育事业多做些有益的工作。”从此,万老师更加全身心地投入到教学和学术研究之中,不断推出自己的精品力作。

1984年,万老师被评为“安徽省劳动模范”,1985年“五一”前夕,中华全国总工会又授予他“五一劳动奖章”和“全国优秀教育工作者”光荣称号。

1995年底,万老师积劳成疾,住进芜湖弋矶山医院。住院期间,最让万老师牵挂的是,由他担纲主编的二十四史中的今注本《南史》尚未启动。当安徽师范大学校、系领导来医院看望他时,刚刚从昏迷状态中抢救过来的万老师,用微弱的声音说的第一句话就是:“我的工作还没有做完,如果今注本《南史》工作能顺利完成,我便死而无憾。”在场的人无不为之动容。

1996年 5月的一天,病榻上的万老师突然感觉自己的左眼看不见了,他让儿子用手捂住他的右眼,眼前一片漆黑。猛然,他一拳砸在床沿上,大吼一声:“我的眼睛不能瞎,瞎了就无法搞研究了!”在弥留之际,万老师仍念念不忘自己的导师,他口占七律一首《怀念陈寅恪老师》:“忆昔幽燕求学日,清华何幸得良师。漫天雪影说三国,满耳蝉声听杜诗。庭户为穿情切切,烛花挑尽夜迟迟。依稀魂梦笑犹在,独占春风第一枝。”吟罢,万老师放声痛哭,那份真性情令人不胜唏嘘。“动乎情性,自不能不诗”。以万老师观之,深信。

9月30日,万老师带着对教育事业的无限眷恋,遗憾地离开了人世。已故北京师范大学著名教授黎虎先生在唁电中说:“万绳楠先生学术上正达炉火纯青境界,他还可以做出更多更辉煌的成就。先生的学问和道德堪称楷模。他走了,真是太可惜了!”著名历史学家、厦门大学郑学檬教授当时发来唁电称:“万绳楠教授是我国杰出的古代史专家,他的逝世是我们的重大损失,他的学术成果和治学精神将为我们所珍重,长留学林。”

追忆万老师近五十年间走过的治学道路,我们不难发现,万老师卓越的学术成就固然也缘于其过人的禀赋,但最主要的还是得益于其心无旁骛、奋发进取的品格,得益于其独立思考、勇于创新的精神。他留下的数百万言学术论著,以及他的治学精神和治学方法,对后学而言是一笔宝贵的精神财富。北宋名臣范仲淹撰有《严先生祠堂记》,以“云山苍苍,江水泱泱;先生之风,山高水长”为赞颂,将严子陵奉为士子楷模。这其实恰是对万老师及众多如万老师般的“先生”们的无限敬仰和最高赞誉,更是对广大“后生”的激励与警醒。